|

第8回 ゆうゆうクラブ 2004年度活動報告

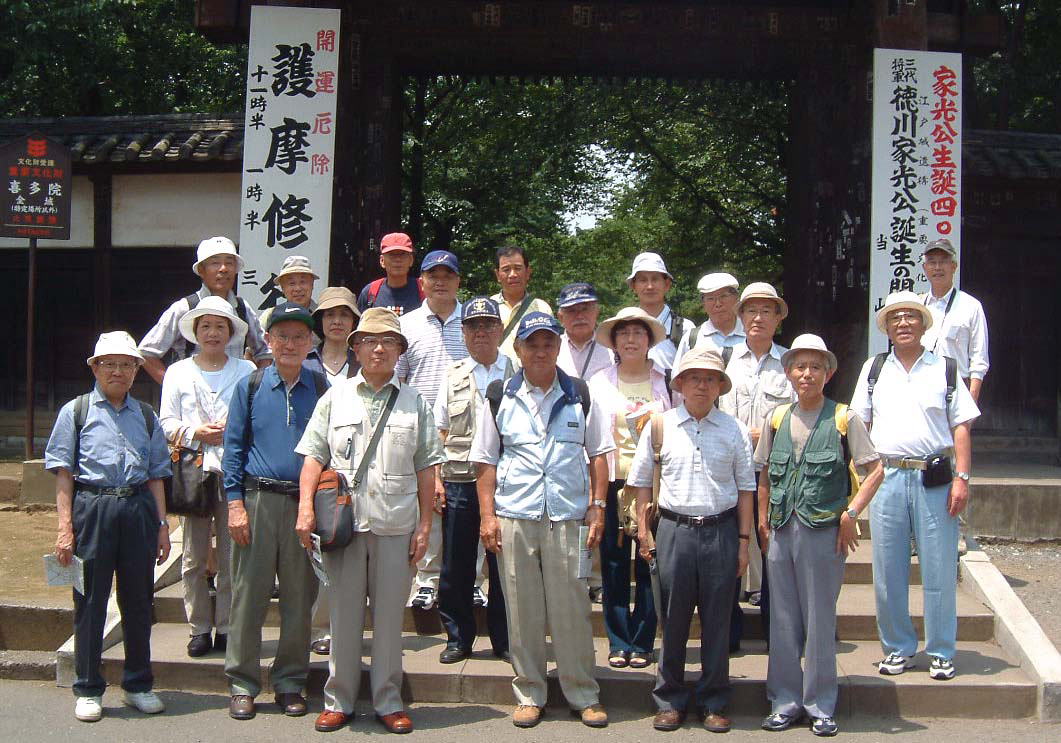

2004年度 第1回 ゆうゆうクラブ行事報告 今回の行事は、“小江戸の街を歩く”と題し、城下町 川越を散策した。心配された天候も梅雨の中休みとなり、また, 台風接近の直前に実施できたのは幸運であったが、反面、真夏の様な暑さが いささか閉口気味でもあった。 参加者は、3名の初参加の方を含む、総勢22名という過去最多の15名を大きく上回り、盛大に行われた。更に、実施に当たっては、地元川越の当クラブ会員 渡邉さんの格別の配慮のお陰で、順調に遂行できた事が特筆される。 最終コ−スの約3kmは、ルネッサンス様式の西洋建築物が多く残る「大正浪漫夢通り」など趣のあるル−トを通り、一路、目的の会場へ直行した。暑さのため、さすが後半はペ−スダウンとなったが、到着後の冷たいビ−ルの味はまた格別で、早々に乾いた喉を潤し疲れを癒した。 1時間半ほど歓談しながら会食し、打ち解けた楽しさの中にも歴史の重さを体験し、有意義な一日を終えた。

以上

岩井盛幸・嶋健治・堀本俊之・安永隆司(報告者)

(原画像ご希望の方は西下までご連絡下さい)

川越市ホームページより 川越市は埼玉県中央部に位置し、中核都市としての指定を受け今後の発展が期待されている都市です。平成12年(2000年)の国政調査の結果で人口約33万人、約12万世帯となっています。 奈良・平安時代は、入間川西岸地域は三芳野の里ともいわれ、「伊勢物語」では「みよし野の田の面の雁もひたぶるに君がかたにぞ寄ると鳴くなる」と歌われています。 平安時代末から鎌倉時代にかけて、武士が荘園の実権を握るようになりました。常楽寺(上戸)周辺に館があったとされる河越氏は、鎌倉幕府の御家人として重用され、河越太郎重頼の娘は源義経の正妻となり、重頼の子の重員は武蔵国留守所総検校職になるほどの実力を持っていました。 長禄元年(1457)、上杉持朝の命により、家臣の太田道真・道灌親子が川越城を築き、川越の中心は現在の初雁公園辺りに移りました。やがて、小田原北条氏が勢力を伸ばし、小田原城の支城としましたが、豊臣秀吉によって滅ぼされました。天正18年(1590)の徳川家康の関東入部に伴い、ここに川越藩が置かれ、幕末まで続きました。 川越は、江戸の北の守りであり、豊富な物資の供給地として重要だったため、幕府は有力な大名を配置しました。その一人、松平信綱は、新河岸川を利用した「舟運」(しゅううん)を起こして江戸との物流を確立、商人の町としても発達させました。 明治になると埼玉県一の商業都市として繁栄。主に穀物・織物・たんすが特産物でした。明治26年(1893)には、町の3分の1を焼失する大火に見舞われましたが、直ちに耐火性を重視して土蔵造りの店舗を建設。現在も残る蔵造りの景観を形成しました。 大正11年(1922)に川越町と仙波村の区域をもって県内で最初に市制を施行し、川越市が誕生しました。その後、昭和14年に田面沢村を編入、昭和30年に隣接する芳野村・古谷村・南古谷村・高階村・福原村・大東村・霞ケ関村・名細村・山田村を合併し、市域を拡大しました。 埼玉県南西部地域の中心都市として発展。近年では、首都圏に位置する「歴史と文化のまち」として脚光を浴び、古さと新しさが共生し、川越まつり・市立博物館・市立美術館・多くの文化財などの観光資源とあいまって、年間 400万人の観光客が訪れています。 |