自然の神秘さを感じるマジック 、何がど

のようにして神秘と感じるマジックが行われているの?とか、人が舞台の上で行うイルージョン(幻影など)を伴うマジックについて、紹介します。人のイマジ

ネーションを刺激し、トキメキやワクワク感を感じるようなお話です。

、何がど

のようにして神秘と感じるマジックが行われているの?とか、人が舞台の上で行うイルージョン(幻影など)を伴うマジックについて、紹介します。人のイマジ

ネーションを刺激し、トキメキやワクワク感を感じるようなお話です。

自然は、いつもマジックショー。

まず天体を観てみましょう。どうして宇宙は生まれたの? 今も、なお、大問題です。すごく頭脳明晰な世界中の天文学者や物理学者がコンピューターを駆使

し、難しい数式を立てて解明の努力を続けています。現在の解は「ある時にビッグバンが起こって宇宙が生まれました。」これほど、けむに巻いた解があるかし

ら。頭脳明晰な学者の解ですよ。

次に、オーロラ。空中でゆらゆら揺れる色彩のカーテンにうっとり見とれてしまいます。このカラクリは太陽からの放射線が地球を覆っている気体との衝突に

よって起こる神秘なマジックショーの始まりです。また、太陽系の中では、水があり、生物が棲んでいるのは、地球だけかもしれません。これは、今も宇宙が創

られている途中の自然の現象なのですが、人間にとっては、自然が行うマジックだと感じます。なぜ、こんな星が生まれたの?人類はその解・仕掛けを求める1

つとして地球と似た星を探し続けています。ボインジャーが太陽系を飛び出しました。次の恒星に近づくのは4万年後とか。その時に信号を受信する人類が存在

している保証はないとか。

生物の方も観てみましょう。

地球という星の中で、小さな単なる化合物の単なる化学反応の繰り返しで、命を持つ細胞や生命体が出来たという説です。自然の神秘

な魔術です。この魔術の仕掛けは、大勢の学者がいるにもかかわらず、見つかっていません。火星から飛来したという説もあります。もし、見つかって、ビー

カーの中で人工的に生命体が出来たら、生命観がひっくり返ります。

つい、最近、2006年、生物の分野での大マジック的な実験が成功しました。山中伸弥教授と高橋和利講師のグループがやってのけ、世界中が大騒ぎになり

ました。仮説を立てて実験開始をしたのですが、生物実験では、日常的に使う器具と試薬と選んだ4つの遺伝子を混ぜて培養したら、人工的な幹細胞が出来たの

です。ことさら新しいテクノロジーは使っていません。それなのに 細胞が元に戻ったのです。分化した細胞が元に戻るなんて、ほとんどの学者は思っていませ

んでした。この実験に手を染めたら、一生を棒に振るとまでいわれた実験でしたから。それも短期間で。

「手や足に分化した細胞に、4個の遺伝子を入れたら 未分化の元の幹細胞に戻ってしまった。細胞が分化していくプロセスの巻き戻

しが起こった」。このニュースはすぐに世界に伝わりました。ほんとかね?生物学者は追試をしました。ほんとだったのです!間髪を入れずにノーベル賞授与で

す。この4つの遺伝子は山中ファクターと名付けられました。この4つが仕掛けの種ですから。昔、錬金術に取りつかれ、種々の化合物が作られた時と同じよう

に、この研究に携わる研究者は、細胞の持つ神秘性・マジック性にとりつかれて研究を進めています。新しい薬や治療に役立つとされています。

小学生や中学生の時に、生物の進化の図を学びました。どうして進化するの?遺伝子という化合物が環境に合わせて変化したり、あるいは突然変異することに

よって進化するのよと、学びました。これも、けむに巻いた解です。本当のことは分からないのです。自然には、このようにマジックショーがいっぱいなので

す。

さて、日本は世界の中でマジック大国であり、先進国なのです。他の国には無い日本特有のマジックが、いっぱいあります。少し、紹

介します。

奈良時代、大仏建立の時代には、散策と呼ばれていました。人の口から炎を吹き出す姿が、絵になって残っています。平安時代の今昔

物語には、植瓜術(お盆の中の土に種を乗せ、布をかぶせると、若い芽が出てきて花が咲き実を実らせる術)が載っています。宇治拾遺物語の中では陰陽師が、

また、作家、夢枕獏の著書「陰陽師(おんみょうじ)」の中では、安倍晴明たちが奇奇怪怪な活躍したことが書かれています。

たとえば、式神術(折り紙の鳥が、本当の鳥になって空を飛ぶ術)なども書かれています。江戸時代、この時代には、多様なマジック

が大きく発展しました。水のファンタジー、人体浮揚、からくり人形、お座敷奇術などです。当時は、手品は手妻と呼ばれて、その技法は手妻伝授本の中で書か

れています。現在、この手妻伝授本は、150冊以上は残っていて収集家が集めています。東京、神保町には手妻伝授本を取り扱っている店があります。

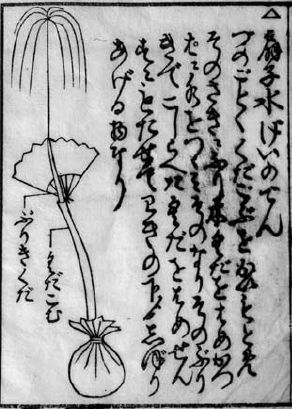

水のファンタジーは、いくつかの扇子の先端から、扇子の動きに合わせて噴水が起こったり止んだりします。 これは、江戸

時代、明治時代にわたって進化して、有名な滝の白糸になりました。現在も、神田の家では水芸として受け継がれていて、水芸うらしまなどが上演されていま

す。

これは、江戸

時代、明治時代にわたって進化して、有名な滝の白糸になりました。現在も、神田の家では水芸として受け継がれていて、水芸うらしまなどが上演されていま

す。

人体浮揚は、歌舞伎、特に江戸の若衆歌舞伎によって進化しました。四国の金丸座には、当時の人体浮揚のからくり舞台が残っていま

す。西洋の人体浮揚マジックよりも、ず〜と以前に日本では行われていました。この人体浮揚技法が、更に発展して、今では、スーパー歌舞伎として、ヤマトタ

ケルと題して演じられています。

からくり人形で、有名なのは、茶運び人形、弓曳童子です。電気的なモーターも無い時代にコンピューターで制御されているかのごとく動くのです。これが更

に発展して、緻密な機械式時計ができていました。からくり技術は、ものつくり日本の技術として生きています。

お座敷奇術では、縁の糸(えにしのいと)があります。2本の拍子木のそれぞれに、ひもが付いていて、拍子木を離した状態で、一方の拍子 木のひもを伸ば

すと片方の拍子木のひもが縮むのです。

木のひもを伸ば

すと片方の拍子木のひもが縮むのです。

日本の至芸といわれているマジックがあります。胡蝶の舞です。1858年 パリで披露されました。パリのマジシャンの誰ひとり真

似できなかったマジックです。2011年のロシアでの世界マジック大会では、日本の女性KYOKOさんが演じて、準グランプリ賞を受賞しました。

KYOKOさんが小さい紙をねじって作った蝶が2匹、扇に沿って舞うのです。

僕がマジックに興味を覚えたのは、子供の頃にリトマス試験紙で酸性やアルカリ性で色が変化すること、鉱石ラジオで放送が聞こえた

こと、太陽写真で写真らしいものが見えたこと、大人になってマジックショーを見たことでした。よし!僕もマジシャンになろうと。丁度、ロシアのボルシェー

バレーを見た子供が、バレリーナーになりたいと思うのと同じ気分です。仕事としては、遺伝子やたんぱく質といった分子生物学をしながら、一方では、マジ

シャンの真似事を素人の域で、続けています。上野公園に行くと、公園内の路上で マジックのパフォーマンスをやっています。うっとりして観ています。

少し、マジックができると楽しいことがたくさんあります。身の周りの物を見ては、マジックの小道具に使えないかな〜と思案して、今持っている技術を進化さ

せる楽しみがあります。英語やハングル語がわからなくても、丁度、ボディ・ランゲッジやアイ・ランゲッジがあるようにフィンガー・ランゲッジで楽しみが伝

わります。グローバル・ランゲッジです。

先回のゆうゆうクラブの帰路、電車の中で、互いにマジックの技術を検討していたら、向かいの席に座っていた男の人から、ニッコリ

として、マジックの発表会のちらしをいただきました。誰とでも、すぐに友達になれます。

最近、僕の住む町の市民センターから 簡単なマジックを教えるイベントをしてほしいとの依頼がありました。そのプログラムを添えます(♪マジックを覚えて楽しみましょう♪←ここをクリック)。手じかにある材料でできるマジック

です。そこでは、テクニックだけでなく、マジックをする人の心構え・エチケット・ルールも伝える予定です。

また、最近、本屋でNHK囲碁講座「万波姉妹のマジカル手法で勝つ方法」が出版されていました。立派なマジシャンです。

イギリスの小説 「ハリー・ポッター」はマジックの連続技の戦いで、ワクワクしますね。

化学(ばけがく)≒マジックです。化学に携わったみなさん!「マジックな心」で「おもしろきこともなき世をおもしろく すみなすものは心なりけり」で楽

しく過ごしてみませんか。